几本历史书

一、

下半年断断续续看了好几本历史书,就像村上春树写的那样

并不是有个人跑来找我,劝诱我“你跑步吧”,我就沿着马路开始跑步。也没有什么人跑来找我,跟我说“你当小说家吧”,我就开始写小说。突然有一天,我出于喜欢开始写小说。又有一天,我出于喜欢开始在马路上跑步。不拘什么,按照喜欢的方式做喜欢的事,我就是这样生活的。

我对历史的好感莫名其妙的来自大学时期,依稀记得一个下午,从宿舍往学校外走的路上,突然意识到正对着的这栋教学楼的三层应该正在教授历史课。突然就想去听听,那个时候历史给我的感觉跟电影一样,像在听一个故事。

后来也没有刻意的去找历史来看,直到读到《浪潮之巅》的时候,才又想去多读读历史。

二、

从离自己最近的历史开始,最先想去了解的是自己国家的历史,很多人都推荐徐中约著的《中国近代史》,无奈国内的版本是被删减过的。那时的我还觉得如果讲述历史的书是被删减的,那宁可不看。

记不得是什么机缘,我开始看傅高义著的《邓小平时代》,开始我并不知道其实这本书还是被删减了的。读的越多,慢慢的对被删减的书的偏见减弱了。一是,即使是被删减的,里面大量的知识足够去消化。二是,如果仅仅是像之前那样抱着只想看删减的部分去看历史,其实某种程度上跟那些把书删减了的人也没多少区别。更重要的一点是你知道这本书被删减了,就会抱着一种小心翼翼的态度去读它,不时会问自己「真的是这样的么?」

我最终还是买了那本删减的《中国近代史》,另外自己在网上打印了一份香港中文大学出版的《中国近代史》搭配着看。这本书从 1600 年讲述到 2000 年,时间离现在越近,删减的就越多,甚至一整章都被删掉。

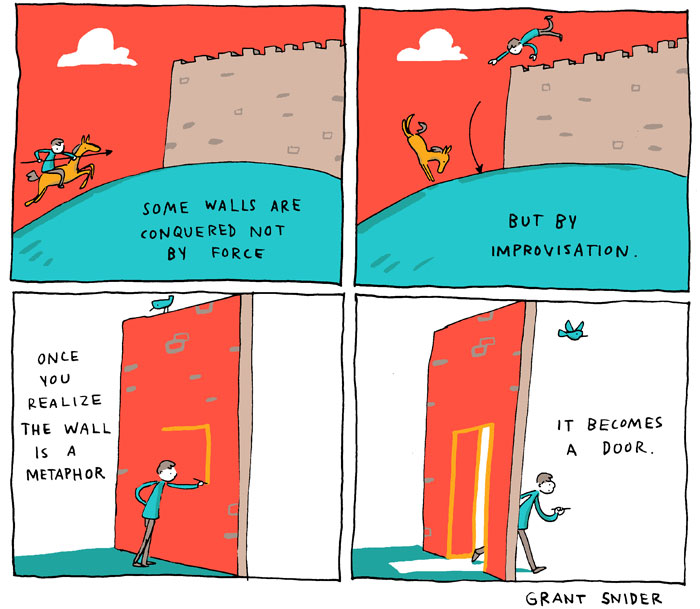

前几天看到 Grant Snider 画的一副漫画标题为 Hitting a Wall,最后一副很触动我。

一旦你意识到墙只是一个隐喻的时候,它就变成了一扇门。

三、

后续我又读了蓝诗玲著的《鸦片战争》和黄仁宇的《万历十五年》。最近又开始读《世界现代史》,里面不停的提到的很多地名,我都无法把它们跟地图对应起来,越读越慌。

我开始边查地图边看,知道了直布罗陀海峡、白令海峡在哪,知道了西伯利亚是亚寒带针叶林气候。突然意识到,读到一处不了解的地方,立即去查看维基百科,谷歌地图确实是会打断阅读,读书的速度是慢下来了,但给我带来的更多的东西,可以看到在太空中鸟瞰直布罗陀海峡与地中海的照片 ,可以了解到白令海峡在美苏在冷战中发生的事。或许这才是这个时代读书的正确方式。《世界现代史》在导论中写到:

然而就绝大部分的人类历史而言,无论是人、信息或命令,期传递的速度都不可能快于每天 30 英里。

我们生活在一个信息光速传递的时代,好好享受,利用这一点吧,即使有墙,那只是通往新世纪的大门。

四、

圣诞快乐。